甘肃会宁,作为红军三大主力会师地,坚持以红色资源为依托,创新打造“行走的思政课”品牌,通过沉浸式、体验式教学,将思政课堂从教室延伸至革命遗址、长征路线,让红色基因在青少年心中扎根。近几年,会宁连续开展多场主题鲜明、形式多样的思政实践活动,形成“历史寻根、精神传承、实践育人”的红色教育新格局。

红色课堂改革:从学习历史到触摸历史

会宁的“行走的思政课”以实景体验为核心,通过重走长征路、祭扫烈士陵园等活动,让青少年用脚步丈量信仰,在历史现场感悟精神力量。2024年清明节,会宁县第三中学师生徒步18公里至慢牛坡革命烈士陵园,在烈士墓前共同缅怀革命先烈精神和英勇事迹。在烈士纪念碑前,教师王乾发出“纪念是为更好地出发”的感慨。高一学生马欢在轻拭墓碑后,更是立志“不负韶华,担当复兴大任”。

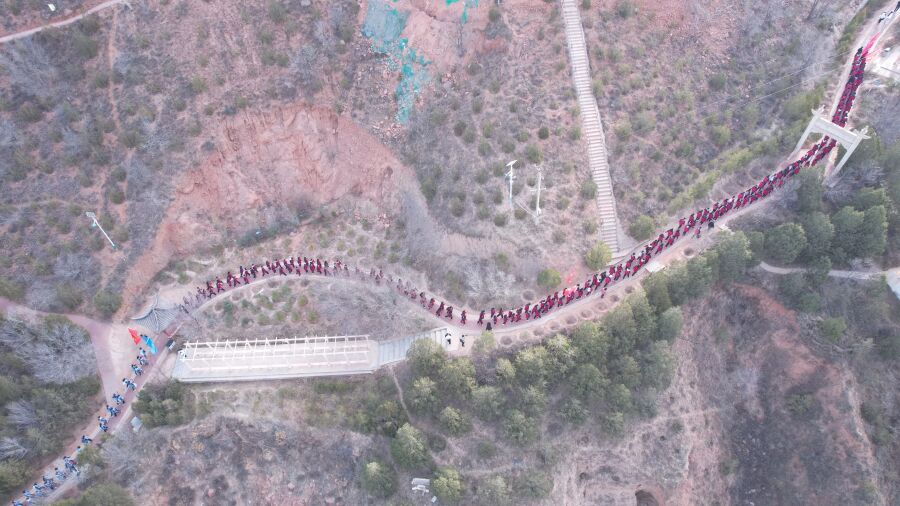

2024年7月,“重走长征路 砥砺强国志”行走的思政课主题实践活动在红军会宁会师旧址启动。400余名师生在38℃高温中重走12公里长征路,军用背包和水壶成为沿途一道亮丽的风景。兰州资源环境职业技术大学军士学院学生侯骞皓扛旗前行时直言:“难以想象先辈们付出多大的代价换来最后的胜利,眼前的每一步虽然炎热且辛苦,但都让我更懂先辈的艰辛和守护幸福生活的意义”。西北师范大学马克思主义学院副教授韩璐在桃花山下带来主题微思政课《长征是一群年轻人走出来的》。“让我们带着属于新时代青年的志气、骨气、底气,向着我们的长征路出发!”激昂的演讲和饱满的精神深深感染着在场的师生。红色教育在重走长征路中落地于真实可感的场景实践,红色文化在多样的思政课形式中更加深远。

红色育人品牌:从“一地实践”到“全省联动”

2025年清明节前夕,甘肃省整合全省红色资源,依托82家革命纪念设施和281家爱国主义教育基地,着力构建“大思政课”体系,通过推出86条红色实训线路,组织青少年学生用脚步丈量信仰之路。从沈家岭战场到会师旧址,从理论讲授到实践体验,构建“行走—感悟—传承”的闭环,让红色文化在共情中深植心灵土壤,让青少年在实践中接受爱国主义教育、革命传统教育、党史教育、集体主义教育。同一时间,甘肃省“清明祭英烈 重走长征路”思政教育主题实践活动在兰州、陇南、白银、张掖、庆阳5地正式启动。活动推出包括“甘肃会宁会师”等5条省级示范主题线路,共吸引2500余名学生参与。“唯有努力学习,才不辜负这份热血”。没有负重轻松上阵的会宁县第四中学高一学生贾博在结束“行军”后,联想到革命先辈的艰难处境发出阵阵感慨。活动还增设线上互动,大型网络思政课《永远不会忘记》同步直播,党史专家连线行进队伍,将“血战高台”“会宁会师”等历史事件与实时徒步画面交织,形成“云端共情”,有力有效提升思政教育质效。

红色沃土深耕:从“精神洗礼”到“行动自觉”

会宁的思政教育实践不仅停留在情感共鸣,更转化为行动力量。

2024年清明节,会宁县红军小学700余名师生代表徒步5公里前往红军会宁会师旧址开展“缅怀革命先烈·传承红色基因”主题系列教育活动。多年来,红军小学每逢清明之际,组织少先队员在“小红军”三字上描红,每一笔画不仅倾注着对革命先烈的缅怀和追思,更是一场精神的洗礼。与此同时,学校充分利用小红军纪念馆这一爱国主义教育基地,聚焦英雄事迹和英雄精神,组织学校红色讲解团小成员向广大师生讲述红色故事,以实际行动弘扬英烈精神,传承英烈之志。创设“微型长征路”,把红色传统、红色记忆、红色基因牢牢植入师生心灵。

2024年4月29日,红色剧场课堂在甘肃会宁干部学院剧场精彩上演,充分发挥红军会宁会师旧址红色资源教育优势,创新党性教育方式,传播红色文化,打造“一城一故事·沉浸式新体验”。此外,学院通过开设“红色研学”专题,年培训基层干部、青少年超2万人次,“听党话、跟党走”的信念深植新一代心田。

会宁县红堡子村编排秦腔剧《红军来到咱村庄》,以艺术之魂和沉浸式教学复原会师场景,重现峥嵘岁月,让红色基因代代相传;修复烈士陵园、筹建会州博物馆,村民王东良历时20年收集红军遗物1万余件,打造“家门口的红色课堂”。如今,博物馆成为远近闻名的红色文化传承“小驿站”,年游客量超万人次。

红色文化传承:从历史深处到乡村振兴

长征精神不仅镌刻在文物与遗址中,更融入新时代会宁的发展血脉。近年来,会宁依托县域内20余处红色遗址打造“行走课堂”,长征精神从历史深处走向大众视野,红色基因转化为乡村振兴动能。2024年,全县累计接待游客722.5万人次、增长29.6%,旅游总花费突破40亿元、增长53.1%,成功入选“全国文化和旅游高质量发展影响力案例”。亮眼数据的背后,折射出思政教育创新与文旅产业升级的深度融合。

会宁串联大墩梁、慢牛坡等遗址,构建“红色驿站—会师园—红军村”闭环教学线路,将固定展陈转化为动态课程体系,以行动实践验证历史发展,每年超600万人次游客前来瞻仰。2024年,红军会宁会师旧址共接待研学团队12万人次,再次印证着“行走的思政”和“沉浸式教育”的强大吸引力。红堡子村开发的红军主题民宿与扎染工坊,更让思政教育从单向讲授变为五感体验,真正实现了“一步一课堂,处处皆教育”。2024年,红堡子村获评省级乡村振兴示范村,年接待游客超50万人次,旅游收入突破3000万元,带动村民人均增收15%。“行走的思政课”不仅带来人气,更催生乡村经济发展和产业蝶变。

如今在会宁,每处红色遗址都是开放式教室,每位讲解员都是思政教师,每项文旅体验都是实践课程。这种“遍地思政课”的创新模式,不仅重塑了革命老区的产业形态,更探索出一条精神传承与经济发展同频共振的振兴之路。当“行走的思政课”成为文旅新常态,乡村振兴便拥有了永不褪色的精神底色。

今后的会宁将继续以“重走长征路,再塑长征魂”为主题,把建设中国会宁“荣耀传承·胜利之光”长征文化体验园、会宁长征红色文旅产业园等红色文旅项目作为重点,坚持将思政课放在“战场上”、放在“战壕里”、放在“行军路上”,着力打造党建和红色文旅的创新示范典型,让思政教育的“硕果”在会师大地“遍地开花”。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

从慢牛坡的铮铮誓言到桃花山下的“微思政课”,从十几公里的徒步体验到全省联动的“云端”思政直播,从打造小红军纪念馆到创设校园“微型长征路”,会宁“行走的思政课”以历史为教材、以山河为课堂,让红色血脉历久不衰、生生不息。在这片红色的热土上,长征精神正以青春之名赓续传承;在这片英雄的土地上,每一代人的脚步都在续写着新时代的长征故事——信仰永不褪色,征程永远年轻。