“景泰”县名之由来

景泰县位于甘肃中部,地处黄土高原和腾格里沙漠的过渡地带。东濒黄河,与靖远隔河相望,南连皋兰、永登两县,西接天祝藏族自治县和古浪县,北邻内蒙古自治区阿拉善左旗和宁夏回族自治区中卫市。境内高山雄峙,丘陵起伏,沟谷纵横,滩川交错。全县总面积5432平方公里,人口23.8万。

景泰县地图

景泰历史悠久。境内发现的新石器时代遗址,出土有陶器、石器、骨珠等文物,经考证属半山类型的文化遗存,证明远在4500年前,即有先民在此繁衍生息。西周时境内属羌方;春秋为戎落;战国至秦属月氏;秦末汉初,匈奴破月氏,属匈奴休屠王之地。

景泰县张家台遗址

张家台出土的国家二级文物(锯齿三角纹扁腹彩陶罐)

张家台出土的国家三级文物(鸟形红陶壶)

汉武帝元狩二年(前121年)后,开河西,列四郡。于汉宣帝地节三年(前67年),于县境置武威郡媪围县,县治在今之吊沟古城,为景泰立县之始。东汉因之。其取“媪围”二字为名,据说是沿用了当时移居而来的一少数民族部落的俗语。真正寓意因无史料记载,无从考证。

响水河(原媪围河)

东汉末年,群雄并起,战乱频繁,边陲媪围,也随之沦复无常。自晋到清代,无固定建置,皆为各代沿边之属邑。清乾隆四年(公元1739年),在属地今寿鹿山脚下的宽沟村设县丞一员,负责管理地方诉讼事务。乾隆二十二年(1757年),将宽沟县丞移驻“红水堡”,设分县,取其堡名而称“红水”分县,至道光后复移宽沟。

咸丰三年(1853年),县丞冒渠请于旧宽沟口筑城,并创建了光四书院。1913年,红水分县改升为红水县。由于立县条件不足,于1932年裁撤。随后皋兰以偏远辖管困难而不愿接收,靖远则以历史上无连带关系而予推辞。留守大员几经奔波,省府于同年4月,将靖远北区之河北一带即芦阳、五佛、老龙湾、胡麻水、一条山等地划离靖远县,与原红水县之所属合成立新县。

“景泰”县名,始自1933年。景泰县从建置以来几经撤并,隶属关系频繁更变,但历次恢复置县,一直沿用“景泰”之名。要知其得名由来,需对永泰城和寿鹿山加以说明。

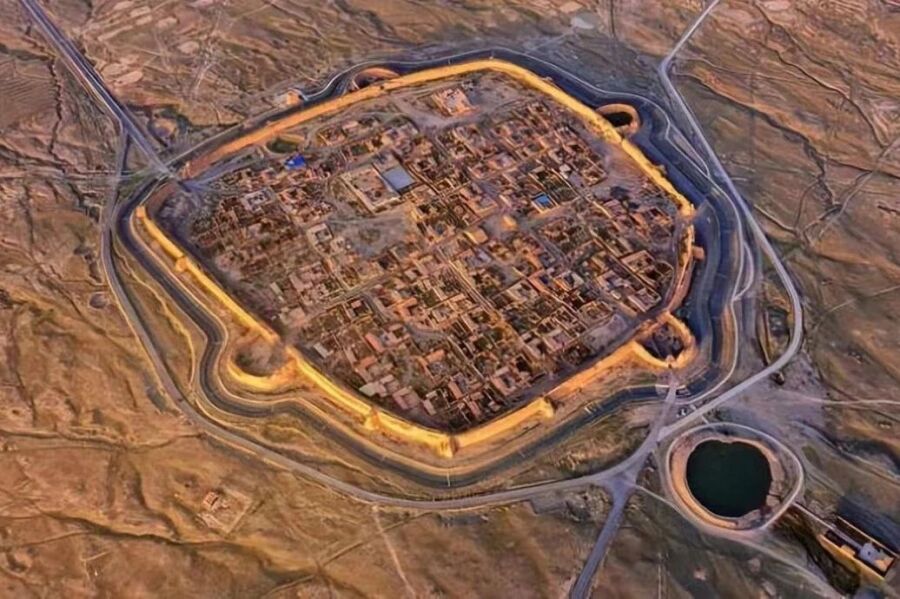

永泰古城,筑于明神宗万历三十五年(1607年),为皋兰参军驻兵要地。取名“永泰”,含“一心耳目,永绝虏患”之意。其城形如龟,亦有“龟城”之称。城内地下有五眼串井,状如“五脏”。永泰古城遗址至今犹存。

寿鹿山,亦称老虎山,位于景泰县境西部。《皋兰县志》载:“寿鹿山....樵人以斧斤人,始见庙宇,不知何代所建。有僧偕白鹿于庙中,岁一出游。清康熙三十年后踪迹绝矣!士人画僧鹿于壁,因以名山。”寿鹿山景色秀丽,前人曾有寿鹿山八景之说:“群峰耸秀”“崖畔虹桥”“风幡兆瑞”“天梯云路”“古洞仙踪”“石泉泻玉”“夜半涛声”“炎天飞雪”。寿鹿山崇岗隐天,邓林蔽日,松柏四季常翠,野花夏秋飘香,系避暑游览胜地。

1933年,靖远县北区与原红水县地合并设置新县,县名曾并拟有“永寿”“北屏”“景泰”三个名称。“永寿”,是取原红水县永泰古城的“永”字和寿鹿山的“寿”字合并而来;“北屏”系因新县疆域地处中国版图北部屏障而取之。终因“永寿”同陕西永寿县同名,“北屏”不具代表性而弃之未用。最后,国民党甘肃省政府于1933年1月31日,正式取新县名为“景泰”。即用“靖”字代表靖远县北区,取“靖”字谐音为“景”,用永泰古城的“泰”字代红水县地,合而为名“景泰”,含有“永期景象繁荣,国泰民安”之意。

1949年9月12日,景泰解放,揭开了景泰历史的新篇章,旋即诞生了景泰县人民政府,属武威专区。1955年底,景泰县划归定西专区管辖。1958年4月4日,撤景泰县,所属全部并入皋兰县。同年12月20日,撤皋兰县,将该县所属全部划归白银市。1961年11月15日,恢复景泰县,属白银市。1963年10月,景泰县从白银市划出属武威专区。1985年8月,景泰县又归属白银市,至今。

扫一扫在手机打开当前页