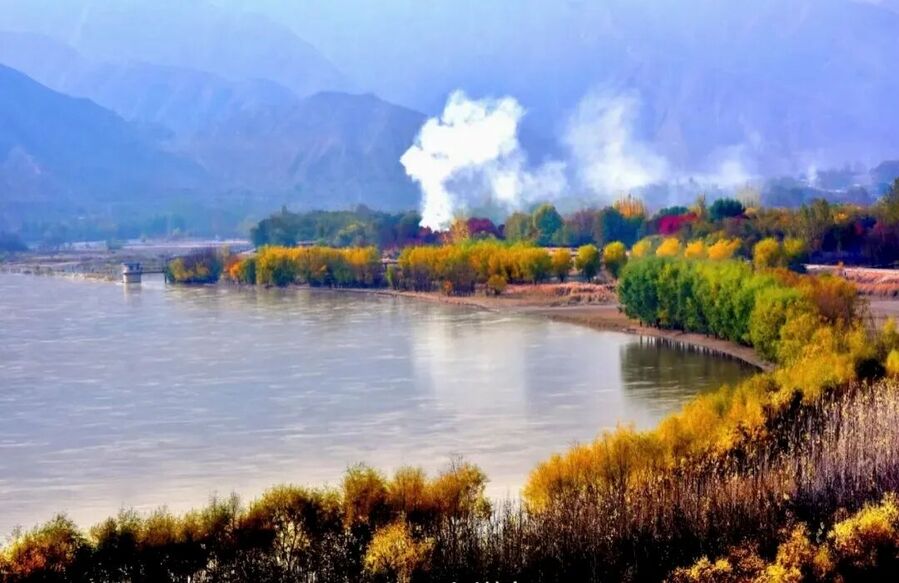

孟冬时节,白银的农村大地被一层薄霜覆盖,清晨的炊烟在村落间袅袅升起。走进白银区水川镇五柳村村民张明兰的家中,暖意扑面而来——新式炭火取暖炉上,温度计显示室内温度22℃,炉具旁醒目地贴着“通风取暖、定时检查”的红色警示贴。“往年烧煤总怕出事,今年镇里又来检查又给装报警器,晚上睡觉都踏实多了。”张明兰指着墙上闪着绿灯的一氧化碳报警器,语气里满是安心。

这场守护农村群众“暖冬安全”的行动,始于白银对冬季安全风险的精准研判。据统计数据显示,近三年来,农村冬季取暖引发的安全隐患中,一氧化碳中毒占比达68%,主要集中在煤炉取暖、燃气热水器使用等场景。“农村老人多、取暖方式传统,防范意识薄弱是主要风险点。”白银区冬季安全部署会上区领导强调,“必须把‘防一氧化碳中毒’工作做到田间地头、炕头灶边,用‘硬措施’守住‘暖屋子’里的‘软安全’。”

从10月中旬开始,我市白银区便启动了农村防范一氧化碳中毒“全覆盖”行动。区政府牵头成立专项工作组,整合应急、消防、住建、卫健、乡镇(街道)等多方力量,形成“排查—宣传—整改—监测”的闭环工作机制。在四龙镇,工作人员采取“分片包干”模式,对全镇8个行政村的2018户燃煤取暖家庭逐一上门排查。“重点看炉具是否合格、烟囱是否通畅、通风是否到位,发现问题当场指导整改。”四龙镇副镇长张鹏拿着排查登记表介绍,截至目前,四龙镇已整改烟囱堵塞、炉具老化等隐患42处,为13户困难家庭更换合格炉具。

“防范一氧化碳中毒,关键要让群众‘懂风险、会应对’。”白银区应急管理局局长余晓宝说。针对农村群众的认知特点,白银区加大宣传力度:在村头大喇叭循环播放方言版警示音频,用“拉家常”的语气提醒“烧煤别关窗、睡前查炉具”;新时代文明实践活动中,将防范知识融入趣味节目,让村民在欢笑中记住安全要点;发放图文并茂的宣传册,在村口宣传栏、文化广场张贴海报,甚至在村民常用的微信群里,每天都有村干部分享“防碳”小常识。

“以前总觉得‘一氧化碳中毒’离自己很远,直到参加了村里的培训才知道,原来门窗关太严也会出事。”强湾乡麦地沟村村民刘女士的改变,源于村里组织的应急培训。白银区卫健局联合乡镇卫生院,在每个村开展至少1次应急知识培训,现场演示一氧化碳报警器的使用方法,讲解中毒后的急救步骤。“一旦发现有人头晕、恶心,要立即打开门窗通风,把人转移到安全地方,同时拨打120。”强湾乡卫生院工作人员现场示范,手把手教村民如何正确施救。截至目前,白银区已开展培训6场,覆盖村民2万余人。

科技赋能,让“防碳”工作更精准。在白银区,越来越多的农村家庭装上了一氧化碳报警器。“这个小东西很灵敏,一旦浓度超标就会响,还能联网报警到村里的值班室。”据了解,白银区各乡镇加大资金投入,为农村低保户、分散供养特困人员、留守儿童家庭等重点群体安装智能一氧化碳报警器,实现“家庭报警、村级响应、镇级联动”的快速处置机制。“前阵子,有户村民家的报警器响了,我们接到通知后5分钟就赶到现场,发现是烟囱堵塞导致浓度升高,及时处理后没造成任何危险。”水川镇五柳村党支部书记吴其玉说,智能报警器的安装,让安全防线又向前推了一步。

随着各项措施的落地见效,白银区农村防范一氧化碳中毒工作取得显著成效。截至目前,白银区未发生一起一氧化碳中毒事件,群众的安全感、幸福感在冬日里持续升温。“下一步,我们将建立长效机制,把‘防碳’工作融入日常,同时持续完善应急保障,让每一户村民都能温暖安全过冬。”余晓宝表示。

暮色渐浓,白银区的农村亮起灯火,温暖的灯光透过窗棂,映出村民们安心的笑容。气温骤降,但一道道坚实的“防碳”防线,正守护着这片土地上的烟火与平安。

扫一扫在手机打开当前页